Chi volesse saperne di più, su questo tema, può vedere il capitolo che ho dedicato a Boccaccio e Certaldo nel mio “Dio abita in Toscana” (Rizzoli).

+ + + +

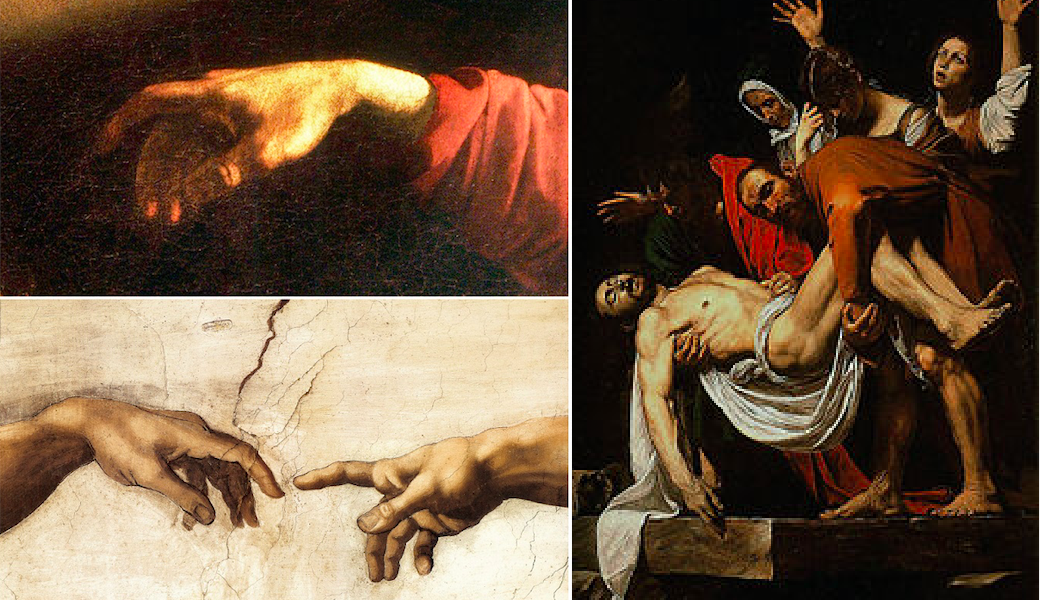

Benedetti gli anniversari che riportano alle radici e all’identità di un popolo. Per esempio, quest’anno è il 650° della morte di Giovanni Boccaccio (1313-1375), personalità di straordinaria importanza ridotta purtroppo a una figura minore e ignota ai più.

Così come il suo capolavoro, il Decameron, è stato ridotto al film che nel 1971, all’insegna della trasgressione politico-culturale, ne ricavò Pier Paolo Pasolini (salvo scrivere nel 1975, un’“Abiura dalla Trilogia della vita” che andrebbe riletta per la sua tragicità).

Peraltro il tragico è proprio la vera (e dimenticata) cornice delle novelle del Decameron e conferma l’ispirazione dantesca di quest’opera che ebbe subito un successo strepitoso e fu il primo grande best seller. Continua