L’ULTIMO LIBRO DI COSTANZA MIRIANO E’ UN (DIVERTENTE E PROFONDO) INNO DI LIBERAZIONE DELLA VITA QUOTIDIANA

L’invidia sembra un difetto proprio di persone meschine o frustrate perché lo si considera con gli occhiali del moralismo ipocrita. Tuttavia è un sentimento universale e ha una radice metafisica.

William Shakespeare ne aveva capito la profondità e nelle sue opere ne mostra gli effetti nella vita quotidiana di tutti, dalla gente comune ai potenti.

René Girard, in Shakespeare. Il teatro dell’invidia (Adelphi), scrive: “Shakespeare può essere esplicito riguardo al desiderio mimetico. Parla di ‘desiderio suggerito’, di ‘suggestione’, di ‘desiderio geloso’, di ‘desiderio d’emulazione’ e via dicendo. Ma la parola essenziale è ‘invidia’, usata da sola o in espressioni quali ‘desiderio invidioso’ o ‘emulazione invidiosa’. Analogamente al desiderio mimetico, l’invidia subordina l’oggetto desiderato a colui che gode di un rapporto privilegiato con esso. L’invidia brama l’esseresuperiore che né l’oggetto desiderato né colui che lo desidera, ma soltanto una congiunzione dei due sembra possedere. Involontariamente, l’invidia testimonia di una mancanza di essere che disonora l’invidioso, soprattutto dopo la celebrazione nel Rinascimento dell’orgoglio metafisico. Per questo motivo, l’invidia è il peccato più difficile da confessare”.

In effetti è avvertita come qualcosa di umiliante, ma in realtà è un grido di ciò che c’è di più nobile nell’uomo: la sua anima, piena di nostalgia per il paradiso perduto. Lì è la ferita, la “mancanza di essere” di cui parla Girard. Da cui viene anche il desiderio di essere altri. O altrove.

Si avventura in questo groviglio Costanza Miriano, con il libro: Non desiderare la vita d’altri. Riposo per cuori inquieti (Sonzogno). E parte proprio da Girard: “Che cosa desidero, io? O meglio, che cosa scelgo di desiderare? René Girard spiega magnificamente che la maggior parte di noi crede di desiderare in modo diretto, cioè di essere soggetti che hanno un oggetto di desiderio. Eppure, quasi sempre noi non desideriamo ciò che corrisponde alla verità di noi, ma il nostro desiderio è mediato, viene per così dire da una triangolazione, è un desiderio secondo l’altro, ma ‘è un impulso così fondamentale e originale da essere confuso con la volontà di essere sé’. È così che nascono la maggior parte dei desideri”.

La pubblicità sfrutta proprio questo meccanismo. Come pure il “contagio mimetico” di certe mode politiche di massa.

Tuttavia il libro della Miriano non è un trattato di antropologia. Con la sua prosa brillante, ironica e autoironica, l’autrice – attraverso il racconto divertente delle proprie giornate – decifra quella metafisica “mancanza” e racconta come siamo continuamente sviati, nella ricerca di noi stessi e nella ricerca della felicità, da abbaglianti lustrini che ci portano fuori strada e, alla prova dei fatti, sempre deludono e lasciano vuoti.

La Miriano parte continuamente dalla sua vita quotidiana, guardata con umorismo autocritico. Le sue pagine strappano il sorriso (e anche belle risate), ma, ad ogni capitolo, l’autrice spicca il volo raccontando volti e storie bellissime, immense, che vanno gustate come il più pregiato dei vini.

Sono vere perle che coinvolgono, commuovono, sono capaci di spalancare un cielo luminoso nelle giornate più grigie e ci inducono ad amare la nostra vita e farla fiorire.

Cosa si scopre alla fine? Che il peccato non è desiderare, ma ridurre quel desiderio, fuorviarlo su mete illusorie e ingannatrici. Invece l’orizzonte infinito del desiderio, ci dice l’autrice, porta alla felicità. Che ha un nome e un volto.

.

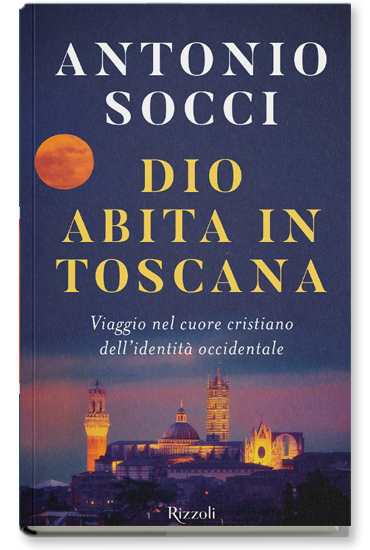

Antonio Socci

Da “Libero”, 18 ottobre 2025