IL DOMINIO PLANETARIO DELLA FINANZA, DELLE FANDONIE E DELLA TECNOSCIENZA CON LE CHIESE SENZA POPOLO. LA PROFEZIA DI PEGUY, LA VOCE DI FINKIELKRAUT E LE SORPRESE DELLA GRAZIA…

“Fino a ieri eravamo inebriati dall’eliminazione delle distanze. La fluidità, la mobilità, l’ubiquità, avevano sostituito i vecchi modi di abitare e pensare la Terra”, ha detto il filosofo Alain Finkielkraut a “Le Figaro”, riflettendo sul Covid-19.

“Lo sradicamento” ha aggiunto “sarebbe diventato la legge universale del mondo umano”. Poi è arrivato un virus e tutto sembra ribaltato, prevale la distanza: “il gesto fraterno ora è il gesto barriera… Riscopriamo la virtù delle frontiere”.

A un certo punto il pensatore francese fa una citazione di Charles Péguy, così torna alla memoria il primo incontro (mio e di tanti lettori italiani) con Finkielkraut.

Era il 1991 quando pubblicò da Gallimard un bellissimo libro su Charles Péguy, il grande convertito francese d’inizio ‘900 che in Italia aveva tanti lettori appassionati, fra noi giovani cattolici. Il volume s’intitolava “Le mécontemporain”, per la strana e provocante “contemporaneità” del poeta morto nel 1914.

Ma l’affascinante anticonformismo di Péguy poi ha contaminato proprio il pensiero del filosofo ex sessantottino che è diventato una delle poche voci da ascoltare, fuori dall’ottusità dell’ideologia e del conformismo “politically correct”.

In questi anni egli ha fatto risuonare parole care a Péguy, come identità, patria o radici spirituali. E lo ha fatto nell’orizzonte di quel pensiero ebraico che anche Péguy amava.

Già nel libro del ’91 su Péguy, Finkielkraut metteva in guardia da una “modernità” che – seguendo Péguy – riteneva un’“impostura”, all’insegna della “panmuflerie”, un neologismo coniato da Péguy che designa – più che la stupidità – un’intelligenza soltanto tecnica del mondo “con la sua infinita brutalità”.

Una rozzezza magari travestita da eleganza intellettuale, da accademica raffinatezza, ma che è solo “un dispositivo di calcolabilità totale”.

È quel nichilismo, quella desertificazione, per cui l’antico “homo viator”, espressione che nella tradizione biblica e medievale alludeva al mistero e alla fragilità dell’esistenza umana sulla terra, è stato sostituito da “un turista che ispeziona il mondo e che deambula nel supermercato dell’umanità”.

Un noioso “supermercato dei valori” dove la merce che riempie tutti gli scaffali è la retorica di quell’“umanesimo demiurgico” che poi è diventato la dittatura del relativismo e del “politically correct”. Nel 1991 si era all’inizio di quella globalizzazione che oggi, con il covid-19, sembra subire un colpo pesantissimo.

Finkielkraut doveva quell’intuizione a una pagina profetica di Péguy: “In questo tempo attuale un’umanità è venuta, un mondo di barbari, bruti e cafoni; più che la stupidità universale… una ‘panmuflerie’ senza limiti; un regno di barbari, bruti, di volgari; una materia schiava; senza personalità, senza dignità; senza profilo; un mondo non soltanto pieno di fandonie, ma che non produce che fandonie, e che inventa tutte le fandonie possibili, che trasforma tutto in una balla. E che infine ancora non si chiede ansiosamente se ciò sia degno, ma inquieto, vuoto, si domanda se è abbastanza divertente”.

Finkielkraut osservava che questa “collera di Péguy” non aveva previsto che un giorno perfino l’etica si sarebbe pensata e si sarebbe detta nei termini stessi della “panmuflerie”. Accade oggi e si spaccia questa “panmuflerie” per “lo stadio supremo della civiltà”.

Un’altra intuizione “profetica” di Péguy riguarda “l’argent”. Scriveva: “Noi siamo sotto il regno del denaro, esso è l’anticristo, il padrone onnipresente del mondo moderno”.

Idea che non va letta come pauperistica demonizzazione della ricchezza, ma come poetica intuizione di un tempo – ed è proprio il nostro, quello degli ultimi 30 anni di globalizzazione – in cui il “mercato” sarebbe diventato la divinità assoluta, che avrebbe sottomesso e stritolato gli esseri umani, i popoli e gli stati. Annettendosi pure la Chiesa. Dio è stato sostituito da altri dèi. Le sue chiese da altri templi pagani.

Come in una visione biblica, Péguy “vede” un panorama desolato che sembra corrispondere proprio ai nostri giorni senza più chiese apertee – per la prima volta in 2000 anni – senza messe e sacramenti: “per la prima volta dopo Gesù, noi abbiamo visto, sotto i nostri occhi… un mondo, una società costituirsi, dopo Gesù, senza Gesù… quello che dà alla nostra generazione un’importanza capitale… è il governo del partito intellettuale nel mondo moderno”.

Péguy intuisce che “una singolare collusione si è realizzata, si realizza, tra la Chiesa e il partito intellettuale”. Che porta alla liquefazione del cristianesimo: “è attraverso questo modernismo del cuore e della carità che la Chiesa nel mondo moderno… non è più un popolo”.

Ma in questa terra desolata la vera malattia mortale non è il Covid-19. Questa “infermità”, dice Péguy, “non è debolezza soltanto, un’imbecillità diciamo ordinaria, ma un’angoscia, un’infermità profonda, essenziale, un’infermità intima, giusto al centro del meccanismo organico. Questa, figliolo, non è nient’altro che la sorte della creatura, nient’altro che la natura dell’uomo”.

Tuttavia – con un sorprendente rovesciamento – a questo punto Péguy afferma che proprio questa originaria ferita è la feritoia da cui può rientrare la Grazia, l’imprevedibile presenza del Salvatore: “da lì sempre la cristianità rientra e il gusto profondo della cristianità”.

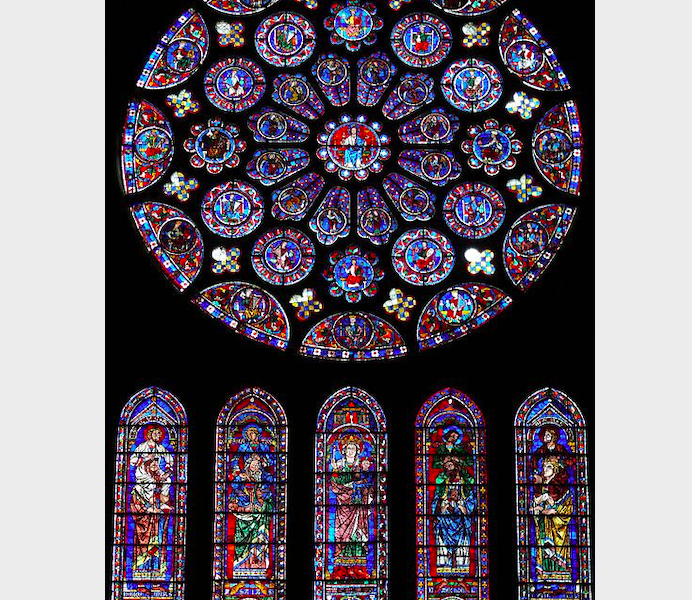

Un cristianesimo carnale e popolare, concreto come la Cattedrale di Chartres dove Péguy prega:

“Ce ne han dette tante, o Regina degli apostoli

Abbiamo perso il gusto per i discorsi

Non abbiamo più altari se non i vostri

Non sappiamo nient’altro che una preghiera semplice”.

.

Antonio Socci

.

Da “Libero”, 19 aprile 2020