Antonio Martino – economista e politico – si divertiva, provocatoriamente, a elogiare il padre di san Francesco, criticando il figlio. Nell’ottica liberista di Martino, infatti, Pietro di Bernardone, con la sua attività di mercante – facendo circolare merci e denaro – “ha aiutato i poveri molto di più efficacemente del figlio”, il quale “elogiando la povertà” secondo l’economista avrebbe “contribuito a diffonderla”.

Il ragionamento si basava sull’idea – molto diffusa, anche nella Chiesa – che san Francesco avesse abbracciato la povertà come valore sociale, vedendo positivamente la sua diffusione, una sorta di decrescita (in)felice. Ma la premessa è del tutto sbagliata e così pure le conclusioni.

Francesco voleva la povertà per sé, non per gli altri. Anzi, lui e i suoi frati fin dall’inizio fecero un immenso lavoro caritativo, aiutando malati, poveri, abbandonati. Del resto le opere di carità della Chiesa prefiguravano un vero e proprio welfare state. Ma c’è di più.

Luigino Bruni e Alessandra Smerilli, nel libro Benedetta economia. Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisi nella storia economica europea (Città nuova), scrivono: “Francesco, scegliendo la povertà volontaria, operò una rivoluzione culturale che si pone al centro della nascita della moderna economia di mercato, la quale non sarebbe come noi la conosciamo senza la scuola economica e le opere francescane. Il francescanesimo rappresenta quindi, nella storia dell’economia e della società, un momento di grande importanza (…). Infatti le prime riflessioni sistematiche sull’economia, sul valore e il prezzo dei beni, sulla moneta, le troviamo in opere di Guglielmo da Ockam, Pietro Olivi, Duns Scoto, pensatori francescani”.

E ancora: “la scuola francescana, in particolare nelle persone di Giovanni Olivi e Bernardino da Siena, riesce a creare una distinzione tra usura e interesse e a legittimare quest’ultimo… La scuola francescana riesce dunque a chiarire e a giustificare l’interesse, seppur condannando l’usura”.

Da qui venne la nascita delle banche popolari, dei Monti di pietà e, con esse, di una moderna e sana economia di mercato.

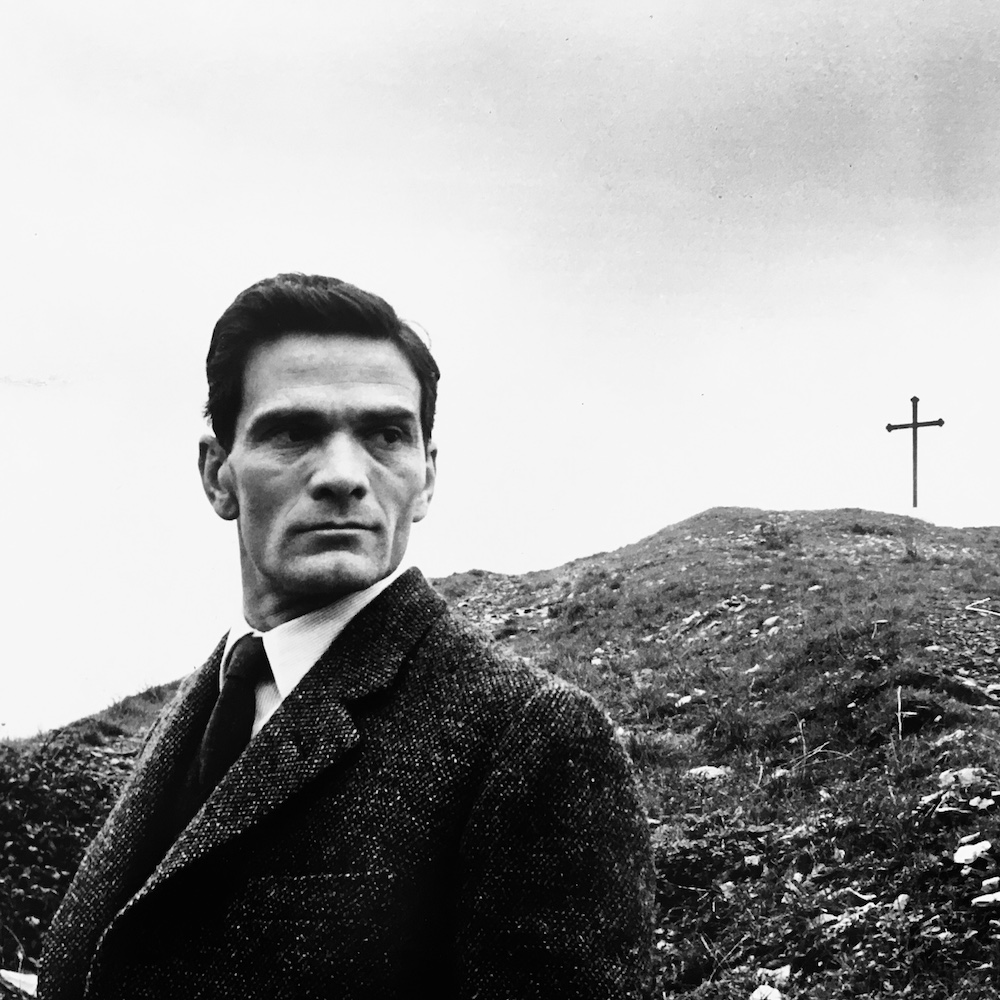

Ma allora cosa significava la tanto amata povertà per Francesco? Per lui non aveva un significato sociale o economico, ma esclusivamente teologico. Il suo unico desiderio era seguire il Vangelo “alla lettera”. Il suo scopo era l’imitatio Christi, conformarsi in tutto al Figlio di Dio (fu considerato un alter Christus, anche perché, con le stigmate, “da Cristo prese l’ultimo sigillo”).

Tuttavia per Francesco non si trattava semplicemente di rivivere, 1200 anni dopo, la povertà in cui Gesù visse la sua missione, dalla misera grotta in cui nacque alla nudità martoriata del Calvario.

Ma soprattutto di contemplare e amare quella ben più infinita scelta di povertà che fu l’incarnazione stessa, il vertiginoso annientamento del Logos divino per amore nostro, ciò che la teologia chiama “kenosis” (svuotamento), che rimanda a san Paolo: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini” (Fil. 2:5-7).

Questa è la Povertà amata da Francesco. Ecco perché per Dante (Paradiso XI) tutta la storia di Francesco è un matrimonio spirituale con Madonna Povertàche prima era stata sposa di Cristo, salendo con lui fin sulla croce. Non a caso il saio di Francesco ha la forma del Tau, della croce.

Antonio Socci

Da “Libero”, 12 ottobre 2024