IL 2 NOVEMBRE DI UN’ITALIA STREMATA DALL’EPIDEMIA. LA MORTE, IL SENSO DELLA VITA E DELLA NOSTRA CIVILTA’

Forse quest’anno per le strade deserte non ci sono nemmeno i venditori di caldarroste a regalare allegria ai ragazzi (si sono mai viste caldarroste igienizzate?) e pure per i fiorai saranno magri incassi. Infatti, per la paura collettiva del contagio, è diventato arduo perfino visitare i cimiteri. Peraltro sono vietati gli assembramenti…

Così, anche questo pietoso rito, religioso e sociale, che, per un giorno, ci faceva ricordare le persone amate e sostare davanti ai loro volti, visitando le loro povere spoglie in terra consacrata, ci viene rubato da un nemico invisibile.

In questo 2 novembre si dovrebbe rileggere il capolavoro di Delio Tessa: “Caporetto 1917 – L’è el dì di mòrt, alegher”.

Simile è la cappa funerea che si sente gravare sul Paese (e per la verità su tutta l’Europa). Simile – fra scoppi di assurdità – il senso di smarrimento popolare e di inadeguatezza delle classi dirigenti. C’è un desiderio di rialzarsi, ma sempre più disincantato, nella sensazione di una disfattagenerale. I cartelli “Chiuso” o “Vendesi” hanno sostituito “Andrà tutto bene”.

Ci sono stati momenti nella storia d’Italia che – insieme ai lutti personali e alle devastazioni belliche – hanno portato con sé l’angosciosa sensazione della morte o l’agonia della stessa nazione. Fu così la disfatta di Caporetto nel 1917. E’ stato così l’8 settembre 1943. Gli storici infatti parlano di “morte della patria”.

C’è qualcosa di simile oggi nell’aria. Una sensazione di caos e di paese allo sbando che stavolta non è dovuta a una guerra convenzionale, ma a un altro tipo di guerra che non si sa come combattere, che stiamo perdendo e che comunque lascerà devastazioni e ferite colossali: ci vorranno anni per guarirle. Se si potranno guarire.

Questo anno 2020 sarà ricordato come quello i cui giorni erano scanditi dai lugubri e angoscianti bollettini dei morti e dei contagiati. Bollettini di guerra, ma di una guerra sconosciuta, misteriosa, asimmetrica, inafferrabile, dove è difficile ripararsi dalle cannonate e non si sa con quale nemico si ha a che fare. Ma un nemico che semina morte e terrore, mentre lo Stato sembra goffamente impotente e non riesce a organizzare difese efficaci neppure dopo mesi.

Mai come in questo 2020 la nostra generazione ha pensato alla morte. La morte da evento intimo, personale e familiare, ha invaso lo spazio pubblico, è diventata “la” questione politica centrale, spazzando via perfino gli interessi personali e collettivi di solito fondamentali: da quelli economici a quelli affettivi, da quelli sociali e culturali a quelli ludici o sportivi e perfino religiosi.

D’improvviso per paura della morte si è smesso di vivere, rassegnandoci alla mera esistenza biologica. Oltretutto, con un cortocircuito micidiale, l’irrompere devastante della morte nella vita pubblica è stato accompagnato dalla traumatica e inedita cancellazione del lutto – decretata dalle Autorità – cioè la cancellazione di quella ritualità con cui, da tempo immemorabile, le comunità umane vivono ed elaborano il trauma della morte.

Ecco dunque le migliaia di morti solitarie, le sepolture senza esequie e senza riti collettivi, addirittura le cremazioni, qualcosa che non si ricordava da millenni.

La riduzione della vita e della morte a mera biologia è un trauma spirituale enorme. Perché è tipico dell’uomo e solo dell’uomo, su questa terra, dare sepoltura rituale ai propri morti. La pietà per i morti è sinonimo di civiltà umana.

Nei “Sepolcri”, capolavoro della nostra letteratura nazionale, il Foscolo lo ricorda: “Dal dì che nozze e tribunali ed are/ dier alle umane belve esser pietose/ di sé stesse e d’altrui, toglieano i vivi/ all’etere maligno ed alle fere/ i miserandi avanzi che Natura/ con veci eterne a’ sensi altri destina”.

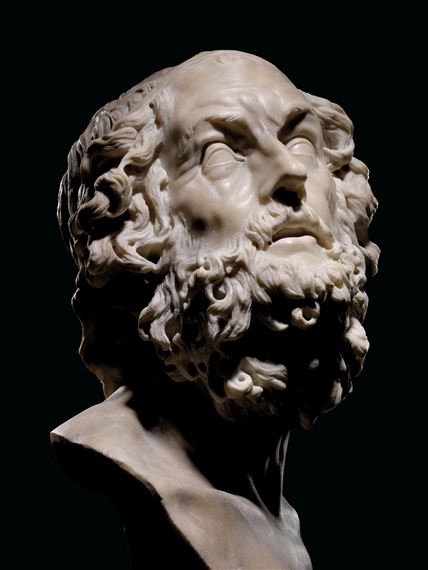

La civiltà occidentale mediterranea, del resto, nelle sue diverse espressioni – da quella etrusca a quella egiziana, da quella greca a quella romana, e ancor più la civiltà cristiana – ha sempre dato centralità al rito e alla rappresentazione della morte.

Addirittura “potremmo dire che l’intera civiltà egizia tendeva ad essere ‘orientata alla morte’ più che ‘orientata alla vita’. Diodoro Siculo ha espresso molto meglio lo stesso contrasto con la frase: ‘Gli egizi affermano che le loro case sono solo degli alberghi e che le loro tombe sono le loro vere case’”.

Così scrive un grande storico dell’arte, Erwin Panofsky, nel suo fondamentale libro “La scultura funeraria (dall’Antico Egitto a Bernini)”.

Secondo Panofsky l’idea della morte documentata dalla scultura funeraria, in sostanza, oscilla fra la concezione “prospettiva” e quella “retrospettiva”. La prima è specialmente rappresentata dalla civiltà egiziala cui fondamentale preoccupazione era la vita oltre la morte, con la necessità, quindi, di garantire al defunto un’esistenza beata nell’oltretomba.

La seconda – quella “retrospettiva” – appartiene alla civiltà classica e mira a garantire una sorta di immortalità su questa terra, glorificando quello che il defunto ha fatto nella vita terrena perché resti il suo ricordo fra i posteri. Perché resti il legame di affetto e il ricordo.

In pratica queste antiche civiltà non esprimevano altro che l’aspettativa di tutti gli esseri umani di ogni tempo, che – spiega Panofsky – vivono “lacerandosi tra il desiderio di un riconoscimento terreno” (cioè di non morire e di essere amati) “e quello della salvezza”, cioè di vivere per sempre.

Lo storico dell’arte sottolinea a questo punto “la forza unificante del cristianesimo” perché “la fede cristiana conferì unità di direzione al confuso desiderio di immortalità dell’uomo. In un certo senso, essa disse all’arte romana ciò che Cristo stesso aveva detto a Marta: ‘Tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno’ ”.

Cristo infatti fa la promessa più formidabile: la resurrezione della carne e la vita eterna. Il compimento di tutti i desideri umani.

Ho citato, all’inizio, Delio Tessa. Proprio lui sceglieva come esergo della sua raccolta di poesie, una frase di Turgenev: “La cosa piú interessante, nella vita, è la morte”.

È un paradosso apparente. In effetti la coscienza della propria finitudine impone la ricerca del senso della vita come il primo e il più importante dei compiti dell’uomo.

.

Antonio Socci

.

Da “Libero”, 2 novembre 2020