Vacanze divine…

Siamo tutti in cerca del paradiso perduto. Anche se non lo sappiamo. E l’estate, la vacanza, è specialmente il tempo di questa ricerca dell’Eden. Avremmo una mappa per questa caccia al tesoro, per questa ricerca, ma non la sappiamo leggere.

Così ci accontentiamo di paradisi artificiali, a portata di mano e per tutti i portafogli. Eden di plastica. Può essere il surrogato “tutto compreso” dell’Agenzia di viaggi che ti spedisce a Sharm el sheik o il fai-da-te giovanilistico che si inebria nel chiassoso divertimentificio di Ibiza o della costa romagnola.

Illusioni, si capisce, ma la nostalgia del paradiso, del ritrovarsi del corpo e del’anima, questa attesa dell’estasi, di una felicità dello spirito e dei sensi, finalmente in armonia, questo desiderio della divinizzazione non ci abbandona mai.

In fondo la mappa (sconosciuta) che ci mette sulle tracce del vero paradiso perduto è dentro di noi, nel nostro stesso cuore.

E’ una “zona”, come quella del film tarkovskijano “Stalker”: una zona dove si avverano i desideri, piena di lussureggianti foreste e laghi, oceani e panorami sconfinati, una “zona” vergine perché non posseduta neanche da noi stessi, una “zona” sacra perché abitata da una presenza misteriosa e immensa: Dio.

Ma oltreché in noi, la mappa del paradiso perduto è leggibile pure nei segni e nella cultura della nostra Europa, se vogliamo ancora comprenderla.

Una geografia fatta di antiche abbazie, monasteri, eremi, che, nei secoli selvaggi succeduti alla caduta dell’Impero romano, furono la sorgente da cui scaturì tutto quello che di bello, luminoso, umano ha avuto la nostra civiltà

Fra quelle mura il Cielo tocca la Terra e si sente la brezza dell’Eden. John Milton dedicò a Vallombrosa, la regale abbazia dell’appennino toscano, i versi famosissimi del suo “Paradise Lost”, e dal momento dell’uscita del suo poema, nel 1667, “per gli inglesi, e non solo per loro, Vallombrosa sarà emblema e ritratto di un ‘Paradise Lost’ sognato e, per miracolo della poesia, descritto e quindi visibile”, scrive Alessandro Tosi.

Che aggiunge: “a partire dai pochi, ma così ispirati versi miltoniani, Vallombrosa diventava mèta irrinunciabile del viaggio in Italia”.

Iniziava il moderno turismo, che era l’antico pellegrinaggio medievale travestito laicamente.

Vallombrosa del resto è una perla nella geografia della santità, quella di san Giovanni Gualberto il cui nome è legato pure alla meraviglia di San Miniato, che domina Firenze, a un altro eden appenninico, la Camaldoli di san Romualdo, e all’abbazia di Passignano, fra Siena e Firenze.

Anche al nome di Francesco d’Assisi è legata una mappa di meravigliosi luoghi del cuore: dall’eremo delle carceri di Assisi, alla Verna, dalle Celle di Cortona a san Damiano, fino agli eremi delle clarisse nelle nostre città, che d’improvviso – lasciandoti alle spalle il traffico e la vita congestionata – ti spalancano davanti un panorama di pace.

Penso anche alle monache agostiniane di Lecceto, per stare in Toscana, o alle trappiste di Valserena e a quelle di Vitorchiano. O ai monaci delle Tre fontane a Roma.

Benedettini, clarisse, agostiniane, trappisti, carmelitani e tanti altri. I silenzi che loro abitano attraggono irresistibilmente tante persone, talvolta per l’ordinata bellezza di quei luoghi, di quelle mura antiche, di quei boschi, di quegli orti e giardini, per la pulizia dell’aria e la freschezza incontaminata delle acque, perfino per la genuinità delle cose che i monaci coltivano e offrono ai visitatori: miele, vini, marmellate…

In tutte queste cose si gustano dei sapori e degli odori che sembra di non trovare altrove, un gusto di autenticità che in realtà è in noi il riflesso dell’autenticità della loro vita, di un’esistenza fedele al grido del proprio cuore.

Il contatto con questa autenticità è vertiginoso per noi. Tempo fa la Bbc ha realizzato una sorta di “reality” nel quale cinque uomini di oggi, con tutti gli impegni e la vita di un inglese moderno, per 40 giorni e 40 notti hanno condiviso la vita dei monaci di un’abbazia benedettina.

Tre milioni di spettatori hanno seguito questa sfida. Al termine della quale quell’impatto col silenzio e con l’autenticità, con la propria stessa interiorità, aveva trasformato visibilmente i cinque.

I monaci, uomini e donne di Dio, sono gli esseri più pacifici e inoffensivi del mondo, ma hanno una luce nel volto e una pace nei gesti, sconosciuti al mondo e questo rende dirompente l’incontro con la loro vita.

Peraltro silenziosamente verso questi eremi si convogliano immensi fiumi di dolore, dalle nostre città, dalle nostre vite.

Qui tante esistenze ferite trovano chi le abbraccia, chi per loro implora giorno e notte, chi instancabilmente e gratuitamente offre se stesso in riscatto per l’esaudimento dei loro desideri e il lenimento delle loro pene.

Sono uomini e donne che aiutano Gesù a portare tutto il dolore del mondo sulle sue spalle. E a redimerlo. Mutandolo in vita e gioia.

L’ascesi, la preghiera, la contemplazione è come se – con il tempo – trasfigurassero già ora le loro persone, rendendo trasparente la loro pelle all’anima che vibra, canta e ama. Così loro custodiscono – per chiunque voglia ritrovarlo – il nostro paradiso perduto.

A cui sanno dare un nome e un volto, quello del “più bello fra i figli dell’uomo”. Il grande Agostino – che si lasciò alle spalle una vita turbolenta – è uno dei luminosi maestri di chi cerca la felicità: “Ci hai fatti per te, Signore e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te”.

Tutti i cinque sensi nell’adorazione della sua Bellezza si esaltano e si trasfigurano.

“Che cosa amo quando amo te?”, si chiedeva sant’Agostino. “Amo una certa luce, una voce, un profumo, un cibo e un amplesso che sono la luce, la voce, il profumo, il cibo, l’amplesso dell’uomo interiore che è in me, dove splende alla mia anima una luce che nessun fluire di secoli può portar via, dove si espande un profumo che nessuna ventata può disperdere, dove si gusta un sapore che nessuna voracità può sminuire, dove si intreccia un rapporto che nessuna sazietà può spezzare. Tutto questo io amo quando amo il mio Dio”.

L’audacia del linguaggio di Agostino è in realtà il linguaggio abituale dei monaci e delle monache.

Che è sempre un linguaggio sponsale: “Ormai te solo amo, te solo seguo, te solamente cerco, te soltanto sono disposto a servire perché tu solo giustamente governi, e perciò voglio essere tua proprietà” (Agostino).

Anche un maestro del monachesimo come san Bernardo di Chiaravalle sottolinea il carattere sponsale che ha la vita monastica: “amplesso veramente, dove il volere e non volere le medesime cose ha fatto uno solo di due spiriti”.

In fondo il silenzio di questi eremi riecheggia in ogni chiesa. Ed è lei la mèta del nostro viaggio, la dimora del cuore. Lo scoprì perfino Jack Kerouac, che del viaggiare, della strada, fu il poeta e che trovò proprio così il vero significato della sua “beat generation”.

Scrisse:

“Fu da cattolico che un pomeriggio andai nella chiesa della mia infanzia (una delle tante), Santa Giovanna d’Arco a Lowell, e a un tratto, con le lacrime agli occhi, quando udii il sacro silenzio della chiesa (ero solo lì dentro, erano le cinque del pomeriggio; fuori i cani abbaiavano, i bambini strillavano, cadevano le foglie, le candele brillavano debolmente solo per me), ebbi la visione di che cosa avevo voluto dire veramente con la parola ‘Beat’, la visione che la parola Beat significava beato…”.

Scriverà espressamente che il fenomeno beat esprime “una religiosità ancora più profonda, il desiderio di andarsene, fuori da questo mondo (che non è il nostro regno), ‘in alto’, in estasi, salvi, come se le visioni dei santi claustrali di Chartres e Clairvaux tornassero a spuntare come l’erba sui marciapiedi della Civiltà stanca e indolenzita dopo le sue ultime gesta”.

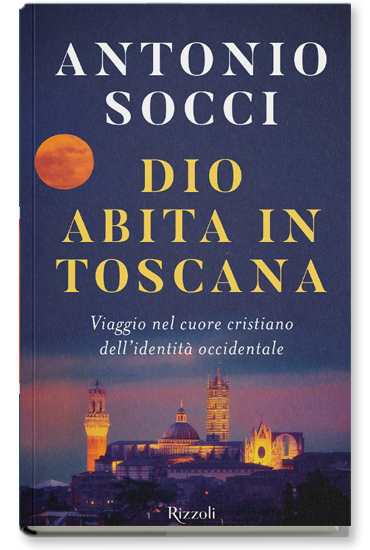

Antonio Socci

da Libero, 11 luglio 2010