2 NOVEMBRE. LA PIETA’ CRISTIANA CHE SENTE VICINI COLORO CHE SONO NELL’ETERNITA’ E LA RELIGIOSITA’ LAICA CHE RITROVA IL SENSO DELLA PAROLA “PATRIA”

Giovanni Guareschi voleva essere la voce “dei milioni e milioni di uomini comuni che, con la loro assennata mediocrità, tengono in piedi la baracca di questo mondo”.

Torna in mente oggi perché, nell’Italia profonda, l’Italia popolare, il 2 novembre ancora si visitano i cimiteri e si ricordano i nostri morti, quei “milioni di uomini comuni” da cui abbiamo ricevuto la vita e il cui lavoro, le cui sofferenze, hanno costruito la nostra Italia.

Così la pietà cristiana (che prega per loro) si amalgama con una pietà laica, quella che induceva un grande giornalista come Giampaolo Pansa – me lo ha confidato più volte – a “dialogare” la sera con i suoi vecchi che, pur non essendo più fisicamente su questa terra, egli sentiva vicini. Anche Montanelli mi disse un giorno una cosa simile: non ho la fede, però credo in mia mamma che credeva in Dio.

In una recente intervista per il Corriere della sera, Pupi Avati ha detto ad Aldo Cazzullo: “con i miei morti parlo. Sul computer ho una lista di 250 nomi di persone care che mi hanno lasciato: la sera li leggo tutti, li evoco, e li sento venire per aiutarmi a superare le mie angosce…. Noi siamo debitori verso coloro che ci hanno preceduto. Invece abbiamo cancellato il passato, la memoria. Un tempo in questi giorni si andava al cimitero e si lasciavano i fiori a tutti. Oggi chi lo fa ancora?”.

In realtà lo si fa. C’è un cristianesimo popolare che si ritrova in questa pagina di don Giuseppe De Luca: “Anche il paesino più minuscolo di appena uno o due centinaia d’anime, ha e sente lì vicino, nel camposanto, una popolazione di suoi abitanti ben altrimenti vivi, vivi ormai senza più timore della morte, vivi nella luce di Dio. I nostri morti son presenti tutti nelle nostre vecchie case, per le vie, fra i campi. Presenti e cari, vivi con noi. Ci fanno coraggio a vivere. Nessuno muore tra noi e come ci ricorda la liturgia ai tuoi fedeli o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata”.

Questo è il sentimento cristiano. Ma ha, dicevo, una sua versione laica. Perché in fondo si trova qui anche il significato vero della parola “Patria”: è la terra dove sono sepolti i nostri padri e le nostre madri. La terra che è impastata con le ossa delle generazioni da cui noi veniamo.

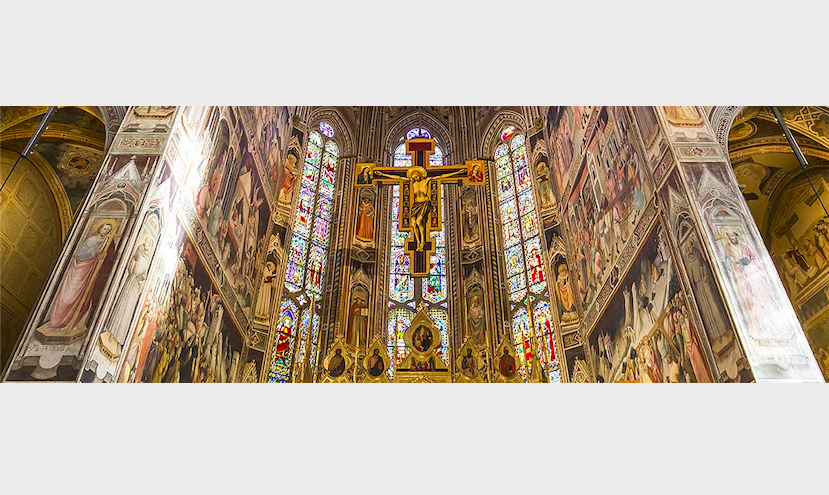

Un grande poeta, Ugo Foscolo, ha dedicato il suo più importante poema ai Sepolcri come segno della fugacità della vita, ma anche dei legami che devono unire i vivi e i morti la cui memoria rituale è un pilastro della stessa civiltà. Per Foscolo i sepolcri dei nostri grandi, in Santa Croce (nella foto), a Firenze, alimentavano il sogno del risorgimento nazionale dell’Italia.

C’è poi una bella pagina di Piero Calamandrei, padre costituente e grande giurista laico, che annotando un’escursione alle rovine della città etrusca di Cosa (di fronte all’Argentario) raccontava la sua commozione: “Ora su questa città riconquistata dalla boscaglia, anche il vento marino, al quale l’estrema vetta del monte fa da schermo, rattiene il respiro… Viene fatto di parlare sottovoce, come nei cimiteri”.

Ma chi erano gli esseri umani, le comunità, che vissero qui più di duemila anni fa? La risposta è commovente: erano coloro da cui siamo nati noi. Erano i nostri padri, “uomini ai quali noi somigliamo anche nel volto…”.

Anch’essi morirono, come accadrà a noi: “Forse è proprio questa consapevolezza della sorte comune” scrive Calamandrei “che ci rende così cara e così familiare questa terra: il saper che in questa vegetazione” e in queste “macerie si sono mescolate e fuse le vicende umane che oggi per un istante si incarnano in noi”.

Tale consapevolezza “ci fa sentire per questa terra, anche per i suoi sassi e per i suoi arbusti, una struggente tenerezza, come quella che si prova per la casa paterna, da cui siamo usciti e nella quale vorremmo rientrare per morirvi in pace”.

Alla fine Calamandrei annota: “Nello scendere per lo stesso sentiero mi sorprendo mentre mormoro tra me una parola nuova, che mi pare, da quanto è misteriosa e fresca, inventata ora: ‘patria’”.

Grazie a questa (più antica) discendenza dagli etruschi, dalla loro civiltà gentile e raffinata, Calamandrei sentì di potersi riappropriare della parola “patria”, libero dalla strumentalizzazione ideologica che il fascismo ne aveva fatto con il mito politico della romanità, tradotto in nazionalismo aggressivo.

Peraltro la cultura degli etruschi dava grande importanza al mistero della morte e alla venerazione degli antenati, tanto che dei loro insediamenti restano oggi soprattutto le necropoli.

Certo, le antiche rovine della città etrusca sembrano molto diverse dai nostri cimiteri di campagna o dai sepolcri dei grandi conservati in Santa Croce, a Firenze, come pure in tante altre antiche chiese della penisola. Ma le parole di Calamandrei ci aiutano a capire che in fondo tutto porta il segno della presenza e della vita dei padri.

Carlo Levi scriveva: “Tutto è avvenuto e tutto è nel presente: ogni albero, ogni roccia, ogni fontana contiene dentro di sé gli dèi piú antichi. L’aria e la terra ne sono impastati e intrisi. Con gli dèi gli uomini, e i loro fatti. Sui selciati delle strade, sugli asfalti delle automobili, risuona l’eco di passi innumerevoli”.

Tomaso Montanari, riprendendo le parole di Levi, suggerisce di adottare questo sguardo verso le nostre città e il nostro patrimonio artistico e culturale: “riuscire a fare sentire ai nostri contemporanei che sui selciati delle strade, sugli asfalti delle automobili, risuona l’eco di passi innumerevoli. Una quantità di vite, di storie, di significati ancora udibili e conoscibili nello stesso spazio in cui viviamo noi: raccontabili, evocabili, leggibili, se solo guardiamo con amore. Se amore guarda, gli occhi vedono”.

Non è forse vero che in questa accezione della parola “patria”, piena di pietà e di poesia come risuona in Calamandrei, tutti possiamo ritrovarci?

Antonio Socci

Da “Libero”, 2 novembre 2023