IL VERO SCANDALO? LA CONCRETEZZA DELLA PRESENZA DI CRISTO. BISOGNA RIASCOLTARE GIOVANNI TESTORI…

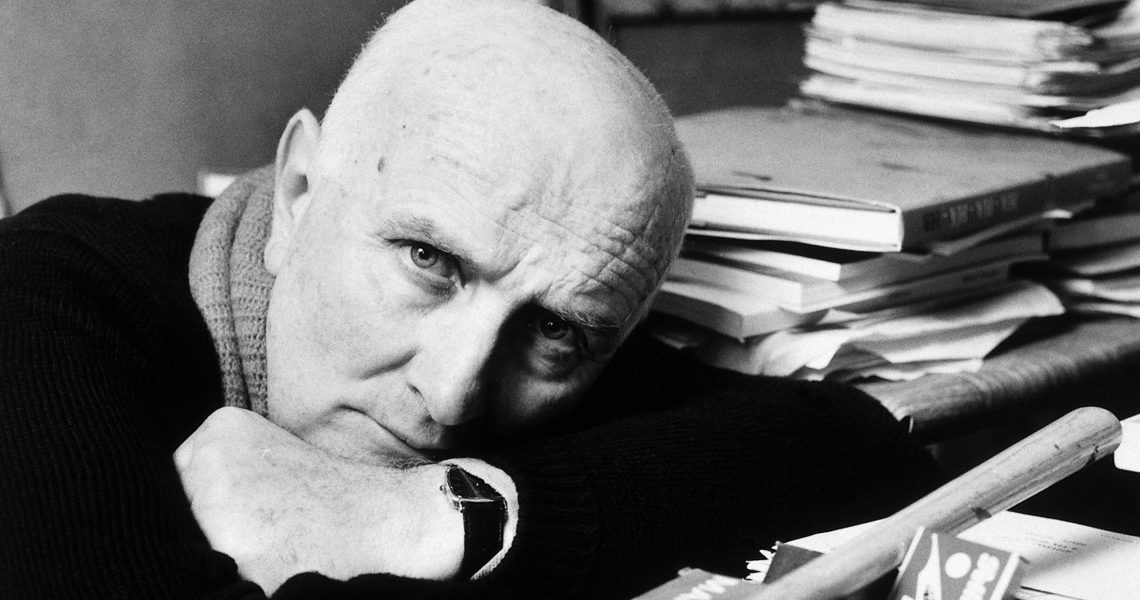

Un giorno del 1991 Giorgio Bocca, su “Repubblica”, lo definì “l’unico grande talento letterario”. Un riconoscimento per Giovanni Testori di cui oggi si torna a parlare e non solo perché quest’anno ricorre il centenario della nascita e (il 16 marzo) il trentennale della morte.

Parole coraggiose quelle di Bocca, visto che il mondo intellettuale laico – di cui “Repubblica” era il tempio – non “perdonava” al grande trasgressivo lombardo, il suo ritorno a Dio degli anni Settanta che diventò addirittura amicizia e affetto verso don Luigi Giussani e i “ragazzi” di Comunione e Liberazione. Un vero scandalo, per i salotti intellettuali. Cos’è che non capirono?

Davide Rondoni, nella prefazione alla raccolta degli articoli di Testori per il “Corriere della sera” pubblicata dalla Bur, “La maestà della vita (e altri scritti)”, scriveva: “Si è disposti ad ammettere che sia stato il maggior drammaturgo italiano del dopoguerra, che si sia imposto come uno dei critici dell’arte più geniali, che nella narrativa e nella poesia abbia svolto una funzione di caos e di rinnovamento pari a quella di alcuni grandi del secolo, e che, dopo Pasolini e con Sciascia, sia stato una delle voci più vigili della cosiddetta cultura impegnata; si è disposti, infine, a riconoscere che i temi del cristianesimo abbiano parte importante nella sua formazione e nella sua arte. Insomma, di fronte all’opera di Testori si è disposti a riconoscere solo ciò che è ovvio”.

Ma il suo “unicum” incompreso – che metteva a disagio la società intellettuale – era la radicale sincerità, la sua inerme e spregiudicata autenticità, la disponibilità a compromettersi, a “sputtanarsi”, senza calcolo, senza curarsi della reputazione pubblica, dell’immagine, delle contraddizioni ideologiche, della coerenza astratta, delle conseguenze. È questa speciale umanità che fa di Testori un “unicum” nel panorama intellettuale italiano.

Ed è proprio questa sua libertà – la sua lealtà verso la grande ferita della vita che ognuno ha e che quasi tutti nascondono – che nel novembre del 1978 lo portò a fare un gesto sorprendente. Accettò di salire su un povero palcoscenico teatrale e – come ricorda Giuseppe Frangi nell’introduzione al volume citato – “leggere un testo, Conversazione con la morte, in cui raccontava il proprio cammino interiore all’indomani della morte della madre (‘una sorta di preghiera più che di teatro, un mormorio, una confessione’). Si parlò di conversione, un termine che lui non aveva mai gradito”.

Più che conversione infatti fu l’esito di una lunga lotta. In una poesia precedente, pubblicata nella raccolta “Nel tuo sangue” del 1973, aveva lanciato la sua sfida:

Nell’ora della mia prossima agonia

potremo finalmente batterci,

Te, luce falsa, ed io.

Tu non sarai più Dio,

sarai soltanto un grumo di sale,

un segno d’unzione sulla fronte.

Poi riderò sfrontato

e Ti dirò:

T’ho vinto,

T’ho spappolato.

Ma aggiungendo una confessione:

T’ho amato con pietà

con furia T’ho adorato.

T’ho violato, sconciato,

bestemmiato.

Tutto puoi dire di me

tranne che T’ho evitato.

Infatti il suo corpo a corpo con Dio si concluse, in quegli anni Settanta segnati in Italia dal furore ideologico e dal terrorismo, con la resa dello sfidante: tutto si sciolse nell’abbraccio di quel Dio che si è fatto carne, corpo, occhi, mani (dirà: “bruciava quel suo sì troppo grande a me”).

Una resa la sua che era in realtà una vittoria. Sulla disperazione e sulla morte. Che Testori poi testimoniò, negli anni, con il suo teatro e con i suoi interventi sulla prima pagina del “Corriere della sera” e sulle colonne del “Sabato”. Lampi di luce come quelli del Caravaggio che fissano l’istante in cui irrompe “fisicamente” la salvezza.

Quando, molti anni dopo, nell’ottobre del 1991, andai a fargli visita in ospedale, dove era ricoverato da tempo per la malattia che lo avrebbe portato alla morte, quello che mi colpì fu proprio il suo sereno abbandono: “sono stato colmato di affetto e di tenerezza… l’affetto, l’amore io sapevo che esisteva, ma non in queste dimensioni. E poi quel sì non l’ho detto al medico che mi annunciava il mio male e ciò che mi aspettava…”. Con un filo di voce aggiunse: “L’ho detto a Lui…”. E poi: “A Lui, il Signore”.

Scolpiva dolcemente le parole quando parlava, tanto che ognuna di quelle che pronunciava suonava così vera, rotonda, così autentica. Un po’ ciò che il Berni scrisse del Michelangelo poeta: “e’ dice cose, e voi dite parole”.

In quella stanza d’ospedale, smagrito e calmo, mi spiegò: “ho accettato il dolore che mi aspettava. Non mi sono ribellato. Ho vissuto tutto così: e questa non è certo virtù mia. È stato un dono”.

Di fronte alla sofferenza della malattia (“capita a tutti”, mi diceva, esprimendo pena per altri malati che vedeva soli), di fronte alla morte, i suoi occhi azzurri comunicavano la docilità di chi si sente fra le braccia del Padre e della Madre.

Ciò che unisce il Testori di “prima” e quello di “dopo” è il rifiuto di “ridurre tutto, l’uomo e anche Cristo, a pura astrazione, a idea o peggio a ideologia” (Rondoni).

Egli mostrava – anche quando scriveva di arte – che siamo carne dolente, piena di mistero e d’infinito, carne ferita, salvata da quel Dio che per noi si è fatto carne straziata da una crocifissione orrenda (“E’ un preciso avvenimento”, dirà).

Quando gli chiesi dei suoi critici, sorridendo mi rispose: “Poveretti. Hanno tutti paura, loro, di questa fisicità”. Eppure questa “fisicità” è il sigillo inesorabile dell’unicità di ciascuno che Testori vedeva minacciata.

Oggi – diceva – perfino i nomi “non si impastano più col corpo, con le fibre dell’essere”. Forse intuiva il precipitare dell’umanità verso la narcotizzazione del virtuale, la biopolitica, la tecnocrazia, il transumanesimo. Verso la dissoluzione dei singoli nel dominio planetario di un Mercato astratto e liquido come il denaro.

Per questo è geniale l’idea del Teatro delle Albe che porta al Teatro Oscar di Milano, il 3 marzo, uno spettacolo costruito su tre memorabili articoli scritti da Testori per il “Corriere”. Sono le sue parole di pietà su alcune storie di cronaca, di violenza contro innocenti. Volti precisi. Nella notte dell’umano.

Il regista Marco Martinelli spiega che il titolo, “Io parlo a te come te”, riprende “le parole che in uno dei suoi articoli del Corriere rivolge a un giovane matricida”.

Agli occhi di Dio infatti esistono solo viventi con un nome e un volto. E con la loro ferita che implora salvezza. Forse si comincia a capirlo solo ora, Testori. E quanto ci manca…

Antonio Socci

Da “Libero”, 26 febbraio 2023